マラソンやウルトラマラソンで語られる「30kmの壁」。その正体の一つはグリコーゲン枯渇です。序盤は余裕があっても、ある地点から急に脚が前に出なくなる――その背景には、筋肉・肝臓に貯蔵された糖の残量が深く関わっています。

グリコーゲンとは何か

グリコーゲンは体内の「即効型バッテリー」。ブドウ糖が鎖状につながった貯蔵形態で、必要時にすぐエネルギー化できます。

- 筋グリコーゲン:脚の筋肉に蓄えられ、筋収縮の直接の燃料になる。

- 肝グリコーゲン:血糖を維持し、脳や神経系への供給を担う。枯渇すると低血糖による集中力低下・判断力鈍化が起きやすい。

マラソンの巡航強度(VO₂maxの70〜85%付近)では脂質も使うものの、速度を支える主燃料は糖です。グリコーゲンが尽きると、速いペースは維持できません。

どのくらい減ると失速するのか?

成人の筋グリコーゲンは安静時でおよそ400〜500g(個人差)。カーボローディングで600〜700gまで高められますが、実際に動員できる「稼働筋の実効値」は300〜400g程度と見るのが現実的です。

- 200 mmol/kg乾燥筋(スタート時の約1/3〜1/2を消費)を下回ると、パフォーマンス低下が顕著。

- 100 mmol/kg以下まで落ちると脂質酸化依存が強まり、ジョギングレベルに失速。

古典〜現代の研究(Bergström & Hultman 1960s、Coyle 1986 ほか)でも、「30km前後の壁」はこの閾値付近で説明できます。

グリコーゲン枯渇がもたらすもの

- 筋レベル:ATP産生速度が落ち、同じ力を出そうとしても反応が鈍くなる。

- 中枢レベル:肝グリコーゲン低下→血糖低下→集中力・意欲の低下。

- 代謝シフト:脂質依存が進むが供給速度が遅く、レースペースを支えられない。

レース距離別の特徴

ハーフマラソン

- 所要1〜2時間、強度はVO₂maxの80〜90%と高め。糖消費は速いが時間が短く、完全枯渇は稀。

- 対策:朝食で糖を十分に。必要ならスタート直前にジェル1個。

フルマラソン

- 所要2〜6時間、VO₂maxの70〜85%。30km前後で壁に直面しやすい。

- 対策:カーボローディング+20〜30分ごとの糖補給が必須。気温・湿度・起伏に応じてペースを5〜10%下方修正。

ウルトラ(100km+)

- 所要8〜24時間以上、VO₂maxの50〜65%。蓄えだけでは足りず、補給と脂質代謝の活用が勝負。

- 対策:LSDなどで脂質酸化能を高め、補給は固形も併用(総量300〜500g以上)。

レース中の補給:実践ガイド

- 量の目安:体重1kgあたり0.7g/時間(60kg→40〜45g/h)。

- 上限:60〜90g/h(マルトデキストリン+フルクトース併用で吸収上限を押し上げられる)。

- タイミング:20〜30分ごとに分割摂取。水分・Naとセットで吸収効率を維持。

例(3〜4時間のフル):スタート前にジェル1、10km・20km・30kmで各1(合計60〜80g)+電解質ドリンク。

エリートと市民ランナーの違い

- エリート:2時間強でゴール=完全枯渇前に走破。巡航の経済性も高い。

- 市民:走行時間が長く、同じ貯蔵量でも枯渇に達しやすい。補給の巧拙が後半の成否を分ける。

失速のモデルケース:25〜30kmで起こる“壁”の正体

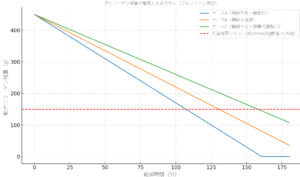

多くのランナーが経験する「25〜30kmの急激なペース低下」を、VO₂max・糖依存度・補給・初期グリコーゲン量でモデル化して可視化しました(図)。

グリコーゲン残量の推移と失速モデル

(初期450g・臨界150gの仮定)。

モデルの考え方(かんたん)

- 開始時の可用グリコーゲン:

G0(例:450g) - 失速閾値:

G_th(例:150g ≈ 200 mmol/kg) - 純消費速度:

消費(強度×糖依存) − 経口補給(吸収)(g/分) - 失速までの時間:

T = (G0 − G_th) / 純消費速度(分)

実務的には「開始時の蓄え × 消費速度 × 補給」の3つで壁の位置が決まります。補給を+10g/h増やすだけでも失速時刻が数〜十数分後ろにズレ、距離にして2〜4km伸びることもあります。

まとめ

- 200 mmol/kg(≒開始時の1/3〜1/2消費)でペース維持が難しく、100 mmol/kgでは大失速。

- ハーフは事前補給で十分、フルは計画的な糖補給が最大の鍵、ウルトラは脂質代謝の鍛錬+長時間補給が必須。

- 「30kmの壁」は蓄え・消費・補給のバランスで動く。序盤を抑える・補給を切らさない・カーボローディングを外さない。

参考文献

- Bergström J, Hultman E. Muscle glycogen synthesis after exercise. Nature. 1966.

- Coyle EF et al. Muscle glycogen utilization during prolonged strenuous exercise when fed carbohydrate. J Appl Physiol. 1986.

- Costill DL et al. Muscle glycogen utilization during prolonged exercise on successive days. J Appl Physiol. 1973.

- Hawley JA, Leckey JJ. Carbohydrate dependence during prolonged, intense endurance exercise. Sports Med. 2015.

- Jeukendrup AE. A step towards personalized sports nutrition: carbohydrate intake during exercise. Sports Med. 2014.

コメント