昨今のでは熊の出没事例が明らかに増えてきました。テレビのニュースやYouTube、SNSなどでも頻繁に動画が増えています。なぜ、熊の出没は増えているのか。原因は一つではありません。個体数の回復、生息域の拡大、山の餌資源の豊凶、里山の荒廃、気候変動、森林伐採や林道整備など、人間の暮らしと自然環境の変化が複雑に絡み合っています。本稿では、統計と地域事例、森林施業のメカニズム、海外の対策まで、多面的に整理します。

熊の目撃・遭遇件数の増加

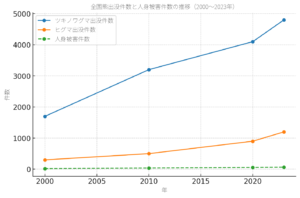

「最近は熊が多い」という感覚は、単なる印象ではありません。環境省および各自治体の記録(人身被害・出没通報・捕獲等)を見ると、2000年代以降、全国的に増加傾向が明確です。年による上下はあるものの、長期的には右肩上がりで、特に9〜11月の“飽食期”に出没が集中します。秋に件数が跳ね上がるのは、生理的に脂肪蓄積が必要な時期と一致するからです。

図1:全国の熊出没件数と人身被害件数の推移(2000–2023の参考値イメージ)。秋(9〜11月)にピーク。

図1:全国の熊出没件数と人身被害件数の推移(2000–2023の参考値イメージ)。秋(9〜11月)にピーク。ここで注意したいのは、出没件数の増加には「記録制度の整備」や「通報の増加」も一部寄与している点です。それでも、凶作年に人里への侵入・被害が一斉に増える現象は、統計の取り方だけでは説明できません。つまり実態として、熊が人間の生活圏に近づく機会が増えているのです。

個体数の増加? 生息域の拡大?――答えは“両方”

出没増加の背景には、個体数の回復と生息域の拡大がともに関係しています。戦後〜高度成長期には、害獣としての駆除や生息地の破壊により、ツキノワグマ・ヒグマともに地域的に個体数が落ち込みました。しかし1990年代以降、保護管理の整備や狩猟圧の低下、森林の回復が進み、多くの地域で個体群が持ち直してきました。若いオス個体が新しいテリトリーを求めて移動するほか、低地や都市近郊の緑地・河川沿い・耕作放棄地などが「安全で餌のある場所」になりやすく、行動圏が人里へとせり出している側面も無視できません。

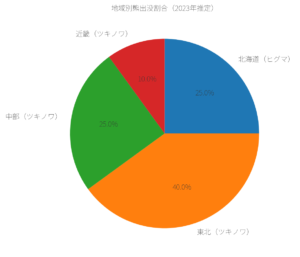

地域差も重要です。東北〜中部ではツキノワグマの分布域がかつての空白地に再拡大し、北海道ではヒグマが農地や市街地縁辺に出没する事例が増えています。出没の“質”も変化しており、河川敷のサケやトウモロコシ畑、放任果樹など「効率の良い餌」に向かう傾向が強まっています。

なぜ人里に現れるのか(原因)

1)餌資源の豊凶(ブナ・ミズナラなど堅果類)

ツキノワグマは秋のドングリ(ミズナラ、コナラ、ブナ等)に大きく依存します。凶作年には山で十分なカロリーを確保できず、人里の果樹園・畑・放任柿・収穫後の残渣などに誘引されます。統計的には、凶作年に出没・被害が平年の2〜3倍に跳ね上がる県もあります。これは「山の餌がない→人里に降りる」という単純かつ強力なメカニズムです。

2)里山の荒廃と緩衝帯の消失

過疎化・高齢化で、かつて人の手が入っていた里山の管理が弱まりました。耕作放棄地や放任果樹が増えると、人間の匂いはするが危険が少ない「餌のある空間」が拡大します。昔は薪炭林の管理や草刈り、果樹の手入れなどが「緩衝帯」として機能し、結果的に熊の侵入を抑止していましたが、その効果が薄れつつあります。

3)気候変動と生産パターンの揺らぎ

気温・降水の変化は樹木の結実に影響します。近年は豊凶の振れ幅が大きく、時期のズレも起こりやすいと指摘されます。局地的な凶作が広域で同時に起きると、複数県で一斉に出没が増加することがあり、地域の対策キャパシティを超える事態を招きかねません。

4)学習行動(アーバンベア化)

熊は非常に学習能力が高い動物です。一度でも人里で安全に餌を得られると、その行動が習慣化します(ハビチュエーション)。学習個体は警戒心が薄れ、昼間でも人里に出るようになり、事故リスクが上がります。ゴミ管理や果樹管理を徹底し、“報酬”そのものを断つことが肝心です。

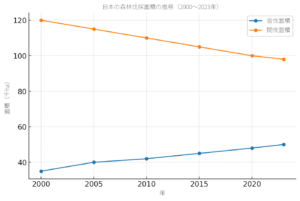

森林伐採の影響(短期と長期で真逆の側面)

伐採は「熊を減らす」と誤解されがちですが、実は短期と長期で効果が異なります。伐採後しばらくは林床に光が入り、ササ・草本・ヤマブドウなどが繁茂して餌が増えるため、クマの利用が高まるケースがあります。一方、長期的には人工林化(スギ・ヒノキ等の単一植林)によって広葉樹の堅果資源が乏しくなり、秋の栄養ボトルネックを招きやすい森になります。さらに林道・作業道の開設により、人と熊の行動圏が重なりやすくなる副作用も無視できません。

地域別の特徴と近年の事例

北海道(ヒグマ)

河川敷のサケ、農地のトウモロコシなど高カロリー資源に強く引き寄せられます。市街地周辺の緑地・河川沿いが移動コリドーになり、住宅地縁辺での遭遇事例が増加。市は監視・通報体制の強化、ゴミ管理、学区単位の行動ルール整備を急いでいます。

東北(ツキノワグマ)

ブナ・ミズナラの豊凶が行動に直結し、凶作年は果樹園・集落侵入が急増します。柿・クリ・リンゴなどの管理状況が地域差を生みます。集落内の放任果樹除去、電気柵の早期通電、草刈りによる見通し確保など、季節前倒しの準備が奏功します。

中部山岳(ツキノワグマ)

登山・トレイルラン・MTBなど自然利用が盛んで、人と熊の“時間帯の重なり”が事故につながります。登山口の注意喚起やベアベル、食料の管理、テント場・駐車場の啓発が重要です。

西日本(ツキノワグマ)

個体数は東日本ほど多くないものの、分布の南限付近では局地的に出没が集中することがあり、里地里山の管理状況が明暗を分けます。広葉樹の核(どんぐり林)を保全しつつ、集落縁辺の緩衝帯を維持することが鍵です。

季節別の出没パターンと実務的ポイント

春(4〜6月)

冬眠明けで体力が落ちており、若芽・根茎・昆虫を求めて低地に出ます。山菜採りや林業作業との遭遇が多い季節で、単独行動は避け、声かけ・クマ鈴で存在を知らせることが基本。親子連れのメスは防衛的になりやすく、接近は厳禁。

夏(7〜8月)

ベリー類や昆虫・魚類が中心。高標高帯や河川沿いの利用が増え、観光地・トレイルとの空間重なりに注意。キャンプ場・登山口では食料・ゴミの管理を徹底し、テントから離して保管します。

秋(9〜11月)

飽食期で行動範囲が最大化。堅果類・柿・クリ・トウモロコシ・リンゴなど高カロリーを求めて広く動きます。凶作年はとくに人里侵入が急増。集落では放任果樹の除去、電気柵の通電管理、ゴミの前日出し禁止など“餌の遮断”が最優先です。

海外の共存事例とベアプルーフコンテナの有効性

北米(米国・カナダ)の国立公園では、キャンプ場・トレイルヘッドにベアプルーフコンテナ(熊が開けられない構造のゴミ箱/フードロッカー)を設置し、人間の食べ物が手に入らないことを熊に“学習”させています。これは「人間=餌のある場所」という誤学習を断ち切る対策で、導入前に多発していたゴミ漁りやテント場荒らしが、大幅に減少した公園もあります。携行型のフードキャニスターを義務化しているトレイルもあり、違反には罰則を伴うケースも少なくありません。

日本でも、登山基地や人気キャンプ地、観光地の駐車場などから段階的に導入が検討されています。設置・維持費はかかりますが、「餌の遮断」こそが最も費用対効果の高い対策であり、人と熊の距離を保つ基盤になります。

日本でいま必要な対策パッケージ

- 人側の“報酬”遮断:ゴミは密閉・前日出し禁止、果樹は剪定・収穫管理、収穫後の残渣を放置しない。

- 集落縁辺の環境整備:見通しを確保し、藪化を防ぎ、緩衝帯を維持。放任果樹の重点撤去。

- ハビタット設計(熊の住みやすい環境づくり)

森の中にクマの食べ物となるドングリや木の実をつける広葉樹のエリアを残したり、新たに植えたりします。また、人工林(スギやヒノキなど)だけの森は食べ物が少ないため、間伐して広葉樹と混ぜて植えることで、より自然に近い森にします。

さらに、クマが移動できる「緑の通り道(移動コリドー)」を山の中につなげ、集落を横切らなくても山から山へ移動できるようにします。 - 科学的モニタリング:カメラ・DNA・GPS首輪等で行動を可視化し、ホットスポットを重点対策。

- 教育とルール:学校・観光地・登山口での啓発、クマ鈴・スプレー携行推奨(適切な訓練前提)。

- 問題個体の迅速対応:学習・常習化した個体は早期に選択的対処。住民通報〜行政のSOP(標準手順)を整備。

まとめ:距離を保つ“設計”が共存の近道

熊被害の増加は、「個体数回復」「分布の再拡大」という生物学的要因に、山の餌資源の豊凶・気候変動・里山の荒廃・森林伐採と林道整備といった人間側の要因が重なった結果です。短期的には凶作年の秋の対策を前倒しで強化し、長期的には広葉樹パッチの保全・混交林化・緩衝帯の維持・アクセス管理・ベアプルーフコンテナの導入など、距離を“設計”する発想が不可欠です。つまり、熊にとって人里が「美味しくない・居心地が悪い」場所であることを、社会の仕組みとして作り込むのです。

参考文献

- 環境省 自然環境局:「クマ類の出没・被害等の状況」(各年版)

- 北海道 環境生活部:「ヒグマ出没対応の手引き・市街地対策事例」

- 秋田県・青森県 各自然環境担当課:「ツキノワグマ出没状況・凶作年レポート」

- 森林総合研究所(編)『クマ類の生態と管理』、同研究報告・解説資料

- Koike, S. et al., “Fruit production of fleshy-fruited plants and climatic drivers in Japan”, Ecological Research, 2018.

- 日本クマネットワーク:大量出没年の総括・提言資料、啓発資料

- 各自治体の獣害対策協議会・猟友会 資料(電気柵・放任果樹対策・通報SOP 等)

コメント